Nix Genaues weiß man nicht – von Ron Kubsch

Der Musiker Jonnes hat in einem Video-Interview mit dem MEDIENMAGAZIN PRO darüber gesprochen, welche Rolle der Glaube in seinem Leben und in seiner Musik spielt. Dabei fällt ein Satz, der die Tragik der neuzeitlichen (und wohl auch post-evangelikalen) Theologie recht gut auf den Punkt bringt. Er sagt (ab Minute 4:55):

„Für mich ist meine Spiritualität, mein Glaube an Gott, ein pures Hoffen und Vertrauen. Weil ich kein Wissen habe. Ich weiß nix über Gott. Ich habe vier Jahre Theologie studiert und weiß nix über Gott. Aber ich glaube etwas über Gott.“

Das klingt ganz fromm. Aber es ist eben alles andere als fromm, wenn wir den Begriff „Glaube“ nicht mit neuzeitlichen, sondern mit biblischen Verstehenskategorien füllen. Dahinter steckt nämlich die Trennung von Wissen und Glaube.

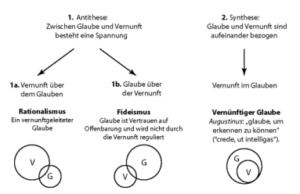

Erinnern wir uns, wie Augustinus Wissen und Glaube aufeinander bezieht. Der Glaube durchdringt nach ihm den gesamten Erkenntnisprozess. Glaube und Vernunft sind nicht zwei logisch oder psychologisch streng zu unterscheidende Kapazitäten, sondern sie sind aufeinander bezogen.

In einer Predigt hat Augustinus seine Auflösung der dialektischen Beziehungen von Glaube und Wissen auf die Formel „crede, ut intelligas“ (dt. glaube, um erkennen zu können) gebracht. Diese Formel steht als Leitspruch über der Denktradition, die Raum schafft für eine Vernunftlehre im Rahmen des Glaubens. Die Vernunft regiert nicht den Glauben, sondern die Vernunft wird vom Glauben umschlossen. In seinem Werk Über den Lehrer schreibt Augustinus: „Was ich demnach erkenne, das glaube ich auch; aber nicht alles, was ich glaube, erkenne ich auch. Alles aber, was ich erkenne, weiß ich; nicht jedoch weiß ich alles, was ich glaube.“ Gewisse Dinge können demnach nur geglaubt werden, andere können dagegen gewusst werden. Die Denkinhalte, die gewusst werden, werden aber zugleich geglaubt. Es gilt also: Ohne Glaube kein Wissen, ohne Glaube kein Wissenserwerb, ja ohne Glaube kein Existieren (vgl. die Kind-Elternbeziehung).

So sinnvoll es also sein kann, zwischen Glaube und Wissen zu unterscheiden, so überflüssig ist die scharfe Trennung der Begriffe. Die Lösung von Augustinus lässt sich so darstellen:

Im Anschluss an Kants Kritische Philosophie hat sich in der Neuzeit das Gefüge verschoben. Durch seine Leistungen setzte sich die Überzeugung durch, dass unbedingte Geltung nur Einsichten beanspruchen können, zu denen der aufgeklärte Mensch unabhängig von historischen Autoritäten aus eigener Erfahrung gelangen kann. Die bisherige Ordnung von natürlicher Theologie und offenbarter Theologie wird umgekehrt. Es geht nicht mehr – wie bei Augustinus – um Vernunft im Rahmen des Glaubens, sondern um „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“.

Die kategorische Aufspaltung von Glauben und Wissen bei Kant veränderte das gesellschaftliche und kirchliche Leben mittelfristig auf entscheidende Weise. Die Antithese von Religion auf der einen Seite und Wissenschaft auf der anderen wurde Programm.

Kant erörtert die Frage, welche Art von Freiheit erforderlich sei, um die „Aufklärung“ voranzubringen und verlegt das wissenschaftliche Arbeiten in den öffentlichen Raum. Es bedürfe der Freiheit, „von seiner eigenen Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen“ (I. Kant, Aufklärung, S. 11). Unter öffentlichem Gebrauch versteht er „denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht“(I. Kant, Aufklärung, S. 9). Der Privatgebrauch der Vernunft könne dagegen eingeschränkt sein.

„Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räsoniert nicht! Der Offizier sagt: räsoniert nicht, sondern exercirt! Der Finanzrat: räsoniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: räsoniert nicht, sondern glaubt! … Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich? welche nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? – Ich antworte: der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zu Stande bringen; der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern.“ (I. Kant, Aufklärung, S. 9.)

Nun dürfen wir dankbar sein, dass Kant sich für die Freiheit des Denkens eingesetzt hat. Das intellektuelle Klima litt damals sehr an Denkverboten und Kant selbst bekam die Zensur zu spüren. Aber in der Konsequenz bedeutet diese Aufspaltung, dass sich der öffentliche Diskurs streng wissenschaftlich vor dem Forum der Vernunft zu verantworten hat, während in Fragen der Pietät ‚unvernünftige‘ Gehorsamsschritte eingefordert werden dürfen. In der Folge wissen wir nichts über Gott, sondern verlagern – wie bei Schleiermacher – den Glauben ins Gefühl oder wagen – wie bei Kierkegaard, den Sprung in den Glauben (siehe dazu: Kierkegaards Sprung).

Solche Sprünge ins „Gemüt“ oder die „Beziehung“ mögen für eine gewisse Zeit Entlastung bringen, da sie vor dem Rechenschaftsdruck gegenüber einer kritischen Wissenschaft schützen. Eine wirklich Lösung bringen sie allerdings nicht, da diese Trennung die Theologie in die Sprachlosigkeit treibt und gemäß der Heiligen Schrift Wissen und Glaube nicht voneinander zu trennen sind.

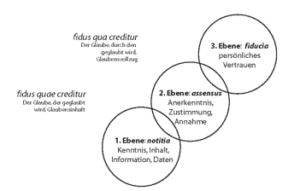

Betrachten wir das Problem einmal mit Hilfe der aus der lutherischen Orthodoxie stammenden Unterscheidung von den drei Ebenen des Glaubens. Die erste Ebene ist notitia, die Kenntnis eines Glaubensinhaltes. Natürlich hatten die ersten Christen Gemeinschaft miteinander, sie beteten und feierten das Herrenmahl. Aber ihre liebevoll gelebten Beziehungen waren getragen von einer konkreten Lehre, der sie gehorsam folgten. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Der griechische Begriff didache, den Lukas in Apg 4,42 verwendet, steht schon in der Apostelgeschichte und eindeutig in den Pastoralbriefen (vgl. z. B. 2Tim 4,2–3 u. Tit 1,9) für eine Lehrüberlieferung mit bewertbaren Inhalten.

Wir können solche Inhalte auch Propositionen nennen. Propositionen sind Objekte mentaler Aktivitäten wie Wollen, Glauben oder Hoffen. Sätze oder Aussagen mit propositionalem Gehalt sind prüfbar, können wahr oder falsch sein. Die Apostel unterschieden zwischen wahren und falschen Glaubensinhalten, zwischen ungesunden Lehren und der heilsamen Lehre (vgl. Röm 16,17). Eine falsche Lehre steht im Widerspruch zu dem, was Gott denkt und offenbart hat. Die Apostel verkündigten die Lehre des Christus (2Joh 10), die scharf gegenüber fremden Lehren abgegrenzt werden kann (vgl. Hebr 13,9). Sie waren beispielsweise davon überzeugt, dass der Gott, dem sie sich anvertraut haben, nicht lügt (vgl. Tit 1,2 u. Hebr 6,18) oder Jesus Christus im Fleisch gekommen ist (1Joh 4,2; 2Joh 7). Menschen, die diese Propositionen ablehnten, waren in ihren Augen falsche Propheten.

Die zweite Ebene des Glaubens ist assensus, die Bejahung oder Annahme bestimmter Inhalte. Jemand, der einem Sachverhalt zustimmt, bekundet sein Interesse und Einverständnis mit dem, was er sachlich wahrgenommen hat. Stellen wir uns vor, wir interessierten uns für die Frage, ob Jesus Christus tatsächlich gelebt habe. Wir würden kritische und apologetische Bücher studieren, die sich mit der Frage des historischen Jesus befassen. Irgendwann formulierten wir dann ein Ergebnis unserer Untersuchungen. Das, was wir als Resultat unserer Bemühungen präsentierten, und sei es das zurückhaltende Bekenntnis „Wir können nichts Genaues dazu sagen!“, fände unsere Zustimmung. Wir hielten das, was wir ausgearbeitet hätten, für annehmbar und vertrauenswürdig.

Drei Ebenen des Glaubens:

Die dritte Ebene, fiducia, ist schließlich das Gottvertrauen, der persönlich gelebte Glaube.

Keine der drei Ebenen des Glaubens darf fehlen. „Man kann Gott nicht anerkennen (= assensus), ohne ihn zu kennen (= notitia). Man kann Gott nicht vertrauen (= fiducia), ohne ihn anzuerkennen (= assensus). Oder man könnte auch sagen: Das (Gott)Gehören (= fiducia) setzt ein Gehorchen (= assensus), das Gehorchen ein Anhören (= notitia) voraus“ (H.G. Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, 1985, S. 85). Der Gläubige soll nicht glauben, weil er Ungewusstes und Unverstandenes auf die Autorität der Kirche hin glaubt, sondern weil er sich darüber klar ist, woran er glaubt.

Selbstredend können wir über Gott nur insofern etwas wissen, so er sich uns Menschen offenbart. Wir werden ihn auch nicht erschöpfend verstehen. Aber die neuzeitliche Skepsis im Blick auf Glaubensdinge ist ganz und gar unangebracht, da Gott sich ja verbindlich offenbart hat. Die Skepsis entkernt nicht nur den Glauben, sie beraubt ihn auch der Fähigkeit, Geister zu unterscheiden.

Ich will zum Schluss noch an Paulus erinnern. Im Zweiten Timotheusbrief beschreibt er, dass er als Verkündiger, Apostel und Lehrer des Evangeliums eingesetzt worden ist. Aus diesem Grund hatte er allerlei Schwierigkeiten zu ertragen. So haben sich etwa viele enge Mitarbeiter von ihm abgewandt (vgl. 2Tim 1,15) oder so musste er im Gefängnis in Ketten liegen. Warum hat der Apostel das ohne Scham ertragen können? Weil er wusste, an wen er glaubt (2Tim 1,12; Griech. oida)! Er kannte Gott und er war sich sicher, dass dieser Gott hält, was er verspricht. Seine Hoffnung hatte nämlich einen vernünftigen Grund.

Ron Kubsch ist Studienleiter des Martin-Bucer-Seminar und lebt in München. Dieser Beitrag erschien am 31.8.2018 auf seinem TheoBlog.de